本文来自微信公众号 ”文案包邮“,作者: 哐十三,纷传经授权发布。

众所周知,文案还得看央视,这些我们耳熟能详的央视神文案:

因为刻骨,所以铭心——甲骨文

我们哭着降临世界,却可以笑着走向永恒。

六千年,仿佛刹那间,村落成了国,符号成了诗,呼唤成了歌。

32岁的亨利就坐在那里,深情的目光望过去,都是自己22岁的影子。

它们被我们盘点,让我们惊叹,隔三差五拿出来津津乐道,但很少有人会提及背后的创作者。

究竟是什么样的人,写出了这样的文案?

他们也像我们一样,是真实存在的个体,而非一个简单的符号「央视文案」。

他们也会为了写好一句话苦思冥想,把汗水与天赋注入工作,认真对待笔下的每一个字。

他们的名字,也像这些文字一样,值得被我们瞩目。

今天就来聊聊四位「央视神文案」背后的创作者。

01

-

刘嘉

当时光的列车缓缓驶过酋长球场

32岁的亨利就坐在那里

深情的目光望过去,都是自己22岁的影子

——《亨利:谁与争锋》

人们常说:中国踢着最烂的足球,却有着最好的足球节目。这就是央视体育频道每周一晚的《天下足球》。

为什么我们周一总是饱含热泪,不是周一太累,而是对《天足》爱得深沉。

《天足》始于2000年,最经典的莫过于《绝对巨星》专题,走心的文案配上泪别的画面,让人很难不动容。

岁月你别催,该来的我不推;岁月你别催,走远的仍要追。

——《罗纳尔多:传奇》

当他把18年的青春都奉献给了一支球队,时间也会凝固,陪他慢慢的倒数。

——《吉格斯:真正红魔》

他是宠儿,也是弃儿,他被追逐,也被放逐。他在失重中重获尊重,更在尊重中获得更多的尊重,他将离开,也永远不会离开,他叫大卫·贝克汉姆。

——《贝影》

这些文案的背后,是一个叫刘嘉的男人。

2002年刘嘉从英国留学归来,进入到央视工作。

作为《天足》节目组唯一没看过《天足》的人,刘嘉从实习生做到主编,一份工作干了20年。

除了撰写解说文案,刘嘉还包办了素材搜集、片子剪辑、节目配音,在那个录像带时代,一集球星专辑的素材,板砖大的磁带,常常需要400-500盘。

被《天足》人誉为宝贝的磁带库

刘嘉的手中,握着一代中国球迷集体回忆的钥匙,每当那熟悉的嗓音响起,无数人的回忆之门会瞬间开闸,回到那个在梦里回眸的年代。

正如他为《男人四十:致敬76黄金一代》写的解说文案:

谁说时间不会说话?它分明在我们20岁时雕刻下风起云涌,

又在40岁时书写下云淡风轻。

这种独特的人文叙事情怀,放眼全球的足球节目,都是独一份。

当被问及创作秘诀时,刘嘉说:戴上耳机,音乐一起,画面就浮现了,顺势文案就配好了。

像前文亨利那一段,本来是没有的,但当画面和音乐到位了,那句话就出来了。

所以,音乐和画面,真的是文案的好朋友。还有耳机已经买好,请问怎么进央视。

《天足》办了22年,刘嘉伴了20年,从刚毕业的青葱少年,到如今42岁的沧桑中年。

所以,如果让我们为刘嘉配一段文案,那自然就是——

「当时光的列车缓缓驶过央视大楼,42岁的刘嘉就坐在那里,深情的目光望过去,都是自己22岁的影子。」

02

-

崔宇

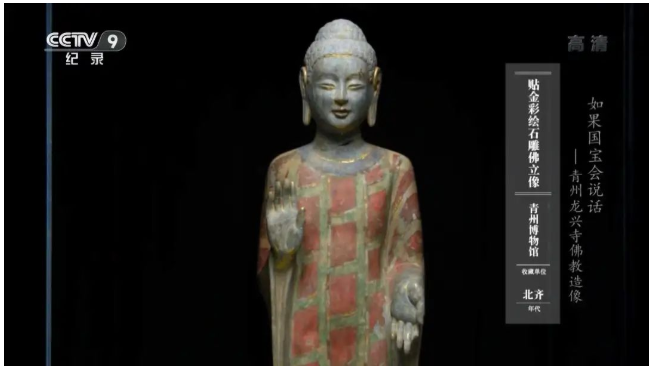

我们哭着降临世界,

却可以笑着走向永恒。

——青州龙兴寺佛教造像

关于崔宇的介绍,网上少之又少,所幸,崔宇的作品可以找到很多。

央视网的介绍显示,崔宇为独立纪录片、专题片编导,曾参与创作央视《如果国宝会说话》《我从汉朝来》《我的唐山》等多部纪录片。

其中最为人熟知的,应该是由他导演并撰稿的《青州龙兴寺佛教造像》。

[文案节选]

-

初生的他拥有一张圆脸,笑得像个孩子,他的颧骨与鼻头高高隆起,如山峦,如丘陵,眼睛、眉毛如沟壑,如大川。

地面下,他的肢体逐渐瓦解,而人心得以滋生。

如果细细看去,这间屋子里,所有佛像都有修补的痕迹,人类用自己短暂的生命,赋予佛像更长久的存在,从而那些在佛像漫长生命中走过的人,得以在我们的脑海中重生。

在这些星辰般的碎片里,看到了人类在苦难中前行的脚步,我们哭着降临世界,却可以笑着走向永恒。

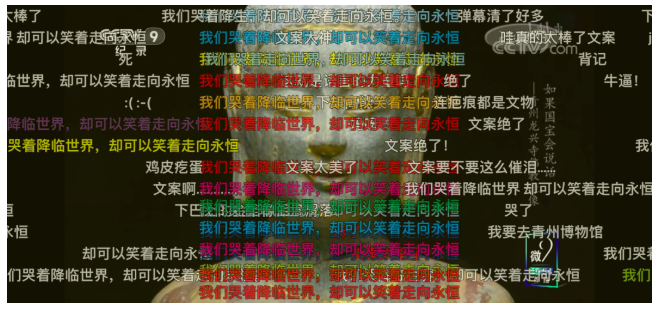

「我们哭着降临世界,却可以笑着走向永恒」

B站用户用爆屏的弹幕,向这句文案致以崇高敬意。

在谈到创作心得时,崔宇表示:纪录片看似借文案来拆解历史、文物等宏大主题,但其实宏大主题和微观叙事并不存在高下,只是适用于不同语境。

比如,说佛像“笑得像个孩子”,这是解构吗?不是解构。说佛像笑得像孩子,并没有消解宏大主题,反而增强了主题的宏大。

但如果说“笑得像朵花”,这就是轻佻失败的解构。

当你看过他的文案,再回过头看这些文物,感觉它们都活了,像是穿越千年和你对话的生命。

他用微观叙事戏剧化呈现宏大主题背后更宏大的思想,让历史变得具体可感,文物也温暖可亲。

他用“血管”反衬“河流”,写万物的灵犀:

犀尊送走了犀牛,比血管更古老的河流,流淌在比国家更古老的土地,过客来来往往,相视一笑,万物有灵犀。

——《错金银云纹青铜犀尊》

这一句「比血管更古老的河流」,化用致敬了著名黑人诗人休斯的诗歌《黑人谈河流》。

他在宏大的历史背景下,写普通人的爱:

白云、流水、飞鸟、旅途,唐人用汉字演算着未知,计算着千里万里,计算着一年一月,却计算不出人心的距离。

时间,在泥土里沉降,让爱与不爱变得无从考证。一别行千里。再见是暮年。

——《长沙窑青釉褐彩诗词壶》

崔宇的文案沉静严肃,但也不只有严肃的一面,比如他为《击鼓说唱陶俑》写的文案:

眼睛如同弯月,笑容蓄满一池春水。

两千年前的一声闷响,我和几个伙伴,遁入黑暗。

直到一天,我再次见到阳光。我最爱的小圆帽,褪掉了彩色,裤子垮在腰间,两千年断食断水,腹部的赘肉竟没有半点松懈,哎,减肥真难……

我是活在市井的民族精神,是高贵的隐士。你看到我开怀大笑,那是因为我很严肃。

作为职业艺人的说唱俑,无论开心与否,都要让自己和观众哈哈大笑,这不就是最严肃的职业态度吗?

最后还是回归了严肃。

生命与时间是崔宇一直探讨的话题,在他近似哲学思辨的叙述中,国宝的生命也得以穿透了时间,温润了几千年的冰冷,扣在人们心弦。

就像他借说唱俑之口说的一句话:

「我想我是幸运的,我的生命远比我的寿命长久。」

03

-

汪喆

我们凝望着最初的凝望,

感到另一颗心跨越时空,

望见生命的力量之和。

——人头壶

在新疆某县级市的博物馆里,汪喆静静地凝视着这个“人头壶”。

一瞬间,她仿佛感受到了6000多年前,人类刚刚学会使用器具时所创造的文明……

触动之下,她给身在北京的总导演徐欢发去一条微信。

总导演被她的文字打动了,决定将这个名不见经传的“人头壶”,放到顶级文物云集的《如果国宝会说话》的第一集。

我们凝望着最初的凝望,

感到另一颗心跨越时空,

望见生命的力量之和。

六千年,仿佛刹那间,

村落成了国,符号成了诗,呼唤成了歌。

这段经典文案由汪喆与王磊、曾辉共同创作。

人头壶凝望着星空,汪喆凝望着人头壶,一瞬间,仿佛6000年的历史在眼前穿越而过。

原始的聚落成了国家,象形的符号化作诗篇,彼此的声声呼唤被谱写成了美妙歌声。

仿佛是上天用第一视角,握着执笔者的手写下了这一段,概括出了一部中华文明史。当回过神来时,文字已经化成了历史。

根据资料显示,汪喆为独立纪录片导演、制作人,曾任《故宫100》《纳人说》《园林》《如果国宝会说话》《沙海之上:敦煌和威尼斯》(即将上映)等纪录片的编导、撰稿。

她曾在采访中表示,人头壶的灵感来自一刹那,但写其他国宝时却犯了小难。

那些人尽皆知的国家宝藏,它们的故事,已经从各个角度说了千遍,如何讲出新意,她思考了很久。

在写《跪射俑》时,她想到了从时间线角度切入,将秦王国的时间分为地上地下的镜面反映历史。

在这个基础上,文案应运而生:

地平面,是神秘的镜子。

镜面上,是巍峨而沉默的陵墓;

镜面下,帝国的时间仍在行走。

地面上的秦朝已经画上句号,

大地之下的时间,在坑穴的隧道中自我延伸。

汪喆和宋凌琦创作的《飞天》一集,用佛教灵性的语言,唤醒千年前的天衣飞扬,满壁灵光。

1650余年,270多个洞窟,4500多身形象,诸天伎乐,百千万种。

我们乘着时代的风云,

以微毫诠释盛大,且歌且舞而来,

我们曼妙丰姿里,就是生命,

我们轻盈飞过处,就是天空。

同样由她们创作的《阿斯塔那伏羲女娲图》,用生命的无常,对照古人对永恒的信仰。

虽然世事如苍狗,生命终凋零,

但在无常中,去追求永恒与绚烂的生命伸张,

却保存在我们的文化记忆里。

极目不见故土,抬头却是同一片星空。

在《故宫100》中,她笔下的故宫,没有执着于皇城的雄伟, 而是从细致入微的视角,让人们看见一座看不见的紫禁城。

一缕微风,如手指般在角楼的梁柱之间弹奏着潺潺音符,原来的它,静静的守护着宫城,凝望着这个世界,而现在却成为被人们观望的最美的结构。

——《四面玲珑-角楼》

春秋流转,搭起这座城的不仅是土木砖瓦,还有四季的霜华。

——《道法自然-延庆殿》

经历过多少千娇百媚的生,

和回归寂灭的死。

城中的一切,到底是有,是无。

听,这座城中,

生命,一死,一生,

天地,一呼,一吸。

——《道法自然-延庆殿》

褪去了高高在上,留下的只是一座可供你我观赏,有着四季寻常的美丽建筑。

04

-

喻江

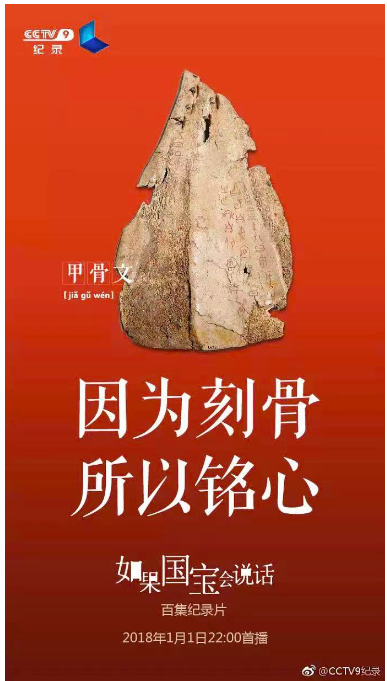

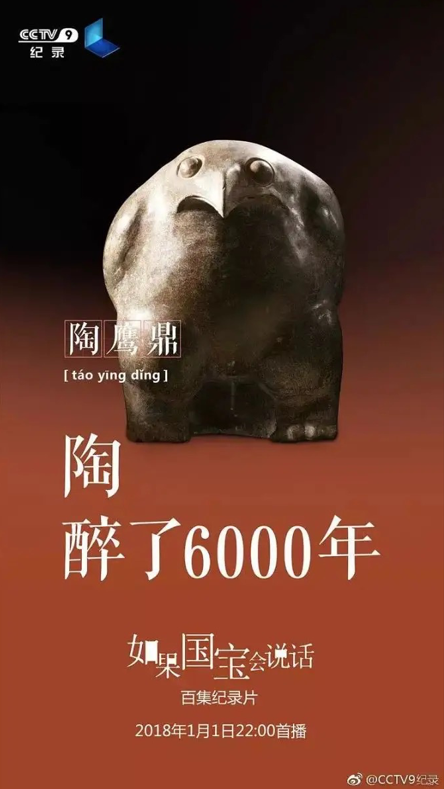

「因为刻骨,所以铭心」

——甲骨文

难以想象,一个耳熟能详的成语加入“因为所以”关联词,竟可以如此震撼人心。

此刻,我们写出的横竖撇捺,

曾经一笔一划地刻在骨头上。

因为刻骨,所以铭心。

这句文案出自《如果国宝会说话》第一季第九集《殷墟嵌绿松石甲骨》,如果你在B站看过这一集,从开始到结束,这八个字就没从弹幕上消失过。

这也是近年来,网络上流传度最高的金句文案之一。

但少有人知道,它的作者,叫喻江。

你或许没听过这个名字,但你一定在春晚听过她写的歌词。

你可能也在2008年北京奥运会会徽发布仪式上,听过她主笔的解说词。

你可能也听过萨顶顶的那首神曲《左手指月》,网易云评论10w+,这首神仙歌词的作者也是喻江。

[歌词节选]

-

左手握大地,右手握着天

掌纹裂出了十方的闪电

把时光匆匆兑换成了年

三千世 如所不见

……

左手化成羽,右手成鳞片

某世在云上,某世在林间

愿随你用一粒微尘的模样

在所有 尘世浮现

她还是以上提到的《如果国宝会说话》一二三季的文学统筹,大型纪录片《大国建造》一二季的总撰稿人,央视《经典咏流传》第三季的策划,也是《航拍中国》《北极,北极!》等央视纪录片的撰稿人。

她为《国家宝藏》写的《一念星空》:

星河盘旋,藏天真在眼中。

她为央视纪录频道写下形象语:

路为纸,地成册,行作笔,心当墨。

她为纪录片《金砖之国》写了主题曲歌词《天地鉴》,曲作者常石磊说歌词给了他很大的震撼和感动,他带着这首歌登上《中国之星》的舞台,说要让全世界都看到这些文字。

在和孙楠PK时,常石磊唱了这首《天地鉴》,赢得了崔健和席琳·迪翁的重量级投票。

崔健直接表示:歌词真的感动我了。

[天地鉴歌词]

-

以山为舷

载一千年出海

燃那时的人烟

用一朵花开的时间

以海为泉

立天地为庭院

望满壁的诗篇

用千江月的光线

时光阅

天地鉴

这是最辽阔的思念

用名字镌刻诺言

这里 那里

同归一念

这是最绚烂的书写

用年华赋春秋卷

风云 作砚

一划一重天

以山喻舷,以海喻泉,以风云喻砚……这种比喻,一般人是喻不出来的,而同样震撼的比喻,喻江在《玉组佩》中也有过展现:

我和时光一起行走,

穿着我的绳子已经腐朽,

我的二百零四块碎片被光线连接,

二百零四个不同的象征串接成闪光的句子,

在身体上被佩戴成段落,

组成了一个新的世界。

将光线比拟为绳子,将玉佩比喻为文字,再将串起的玉比喻为段落。

用文字写玉佩,再以玉佩喻文字,这是什么神仙写法?可能这就是所谓的“字字珠玑”吧!

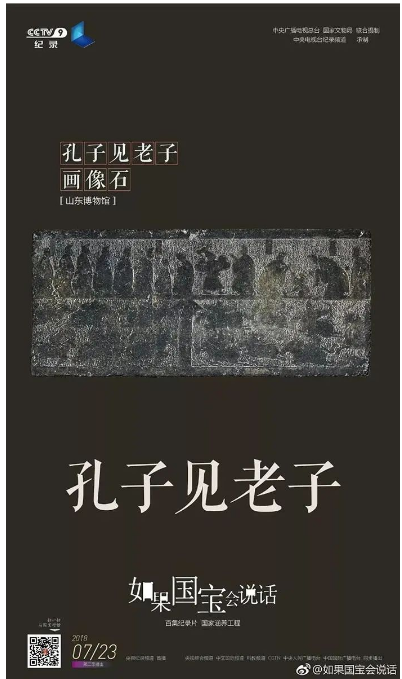

而在写《孔子见老子画像石》时,她又喻出了另一重境界:

孔子和老子,儒家、道家,他们的哲思就像两条河流,它们交汇,它们奔腾,它们也流淌在我们的血脉中。孔子和老子的相遇,时刻都在发生着,它就是你和世界的相遇,你和你自己的相遇。

喻江的文字有一种奇妙的能力,可以将时间折叠,将空间伸缩,让宏大与微妙共存,远古与未来成邻。

◎ 贾湖骨笛:

穿行在骨笛孔洞之间的

是九千年前人类的呼吸

那是文明的先声

那时风动

此时心动

那时风动,此时心动——又是一个经典的文案名场面。

◎ 何尊:

中国,三千年前被镌刻于方寸之间,深埋于地下,三千年后,埋藏它的泥土和这泥土连接的九百六十万平方公里的土地,都被它命名叫做中国。

◎ 太阳神鸟金箔:

太阳神鸟,20克黄金里的宇宙,

在这0.02厘米厚度记录的宇宙时光里,

我们如一粒微尘般存在。

◎ 长信宫灯:

两千余年,

她未曾挪动一步,

却从西汉启程,

带来遥远的一束光明。

◎ 战国嵌错宴乐攻战纹铜壶:

此刻,壶中一滴酒也没有,却盛满了一个令人迷醉的时代,征战的厮杀与欢宴的音乐都隐匿不见,桑叶还在无声的生长。两千年的时光,是一片沧海,壶身上的桑田茂密如初。

◎ 红山玉龙:

有时,我们会对着光源去看玉,就像五千年前的先民一样,看它的清澈和透明,看它挺直的脊梁在空中跃起。这块玉成为我们身体延伸到空中的部分,在时光中飞翔,起舞。

◎ 青铜人像:

当我们的目光,遇见这些人像,就注定这是一场属于整个星球的相遇。

当然,除了绝美和深刻,有时也会来个谐音梗调节一下气氛。

但就个人而言,更喜欢的还是这部喻江导演并撰稿的纪录片《北极,北极!》的第七集。

与其说这是一部45分钟,不如说是45个1分钟,有的故事只讲了1-2分钟,但包含的故事可能有100年。

她眼中的北极,就像一个表盘,于是她用一天的时间来讲述北极:

午夜格陵兰岛的演唱会,凌晨5点萨哈等待第一缕光的祭司,上午10点瑞典基律纳逐风而生的萨米家族用100年时间守在原地……

这是北极的一天,这个“天”是天空的“天”,也是一个天下的北极,而北极也是天下留给人类的一抹白色,因此叫《天下留白》。

《北极,北极!》第7集《天下留白》文案节选:

◎ 冰知道一万年的故事,雪有一百多个名字,在北极点,站在原地,就是环游世界。

◎ 我们选择普通一天的不同时段,试着划过北极圈中盘般的表面,去感知世界的尽头——北极,这个蓝色星球正在融化的白色胎记里,透出的天意。

◎ 北纬66度34分的纬度线,如果手指可以依次划过,会经过童话、鱼群、鸟儿、大海、亿万年不化的冰山,这绝非一个句号,这是这个星球的顶端,冰雪做的冠冕。

◎ 第一个人类双足站立在大地上,从脚印大的地方隆起一人高的山脉,又像河流一样散开,与万物相应,有着怎样开始的故事。今天,这个星球上的许多地方,都已经喧闹到听不到这样的声音和故事了。所幸的是,北极,还有天下最后的留白。

▼

这就是喻江,不同于前文的央视文案们,她的介绍资料有很多:

中国传媒大学文学硕士,全国十佳大学生,曾被总理接见,就职于央视经济频道……

但她其实是一个不需太多介绍,只需上文案自己体会,你就能认识的人。

大多数人习惯称她为「央视才女」,但才华于她而言或许只是一种身外之物,用时信手拈来,藏时丰饶于心。

她在做的事情,就如她的百科介绍里的一句话:

「愿以字为眼,同框华夏大美。」